昨今のEC需要や、リチウムイオンバッテリーなど危険品の取扱い保管の規制が厳しくなる中、危険物倉庫の建設ニーズが高まっています。

一般的な倉庫と比較して法的な規制が多い危険物倉庫は、様々な知見が必要になります。そうした中で、日鉄興和不動産㈱様が展開する物流施設ブランド「LOGIFRONT」シリーズで初めてとなる危険物倉庫の設計と施工を手掛けさせて頂いた事例をご紹介します。

危険物倉庫とは

危険物倉庫の定義と必要性

危険物倉庫とは、消防法などで定められた危険物を安全に保管・管理するための建築物です。主に可燃性液体やガス、化学薬品など、火災や爆発の危険性が高い物質を保管するための倉庫ですが、実は消費者にとっても身近な化粧品なども取扱い製品や保管数量によっては危険物に該当します。

また、危険物倉庫は、万が一の事故発生時にも被害を最小限に抑えるため建屋の面積規制や高さの制限、耐火・耐震構造や、換気・消火設備などの安全対策が求められます。企業にとっても社会的責任や従業員の安全確保の観点から、危険物倉庫の適切な運用は不可欠となってきています。

まずは、本建物がどのような建物で、どういった計画で進めていくことになったかをご紹介します。

計画する際に重要なこと

危険物倉庫の建設を計画する際には、消防法や建築基準法など関連法規を厳格に順守する必要があります。

特に消防法では、危険物の種類や数量に応じて倉庫の構造や設備、保管方法が細かく規定されており、違反した場合は厳しい罰則が科されることがあります。

建築基準法においても、建物の耐火性能や避難経路の確保といった安全対策が求められます。さらに、自治体ごとに独自の条例や指導基準が設けられている場合もあるため、計画段階から専門的な知識と協議対応が求められます。

危険物倉庫の設計・施工にあたっては、これらの法規制を十分に理解した上で、適切な手続きを踏みながら、実績豊富な設計事務所や建設会社と協働して計画を進めることが重要です。

本計画の設計と施工のポイント

実際に、今回川田工業が設計と施工を請け負わせて頂いた危険物倉庫について、ポイントと共にご紹介させていただきます。

計画概要

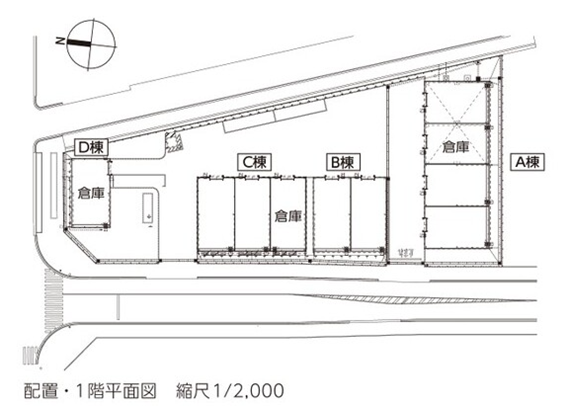

所在地:埼玉県さいたま市

構 造:鉄骨造地上1階建て

面 積:A棟585.00㎡

B棟292.40㎡

C棟435.16㎡

D棟142.40㎡

用 途:倉庫業を営む倉庫

(ABC棟:危険物屋内貯蔵所、D棟:高圧ガス第二種貯蔵所)

計画の背景

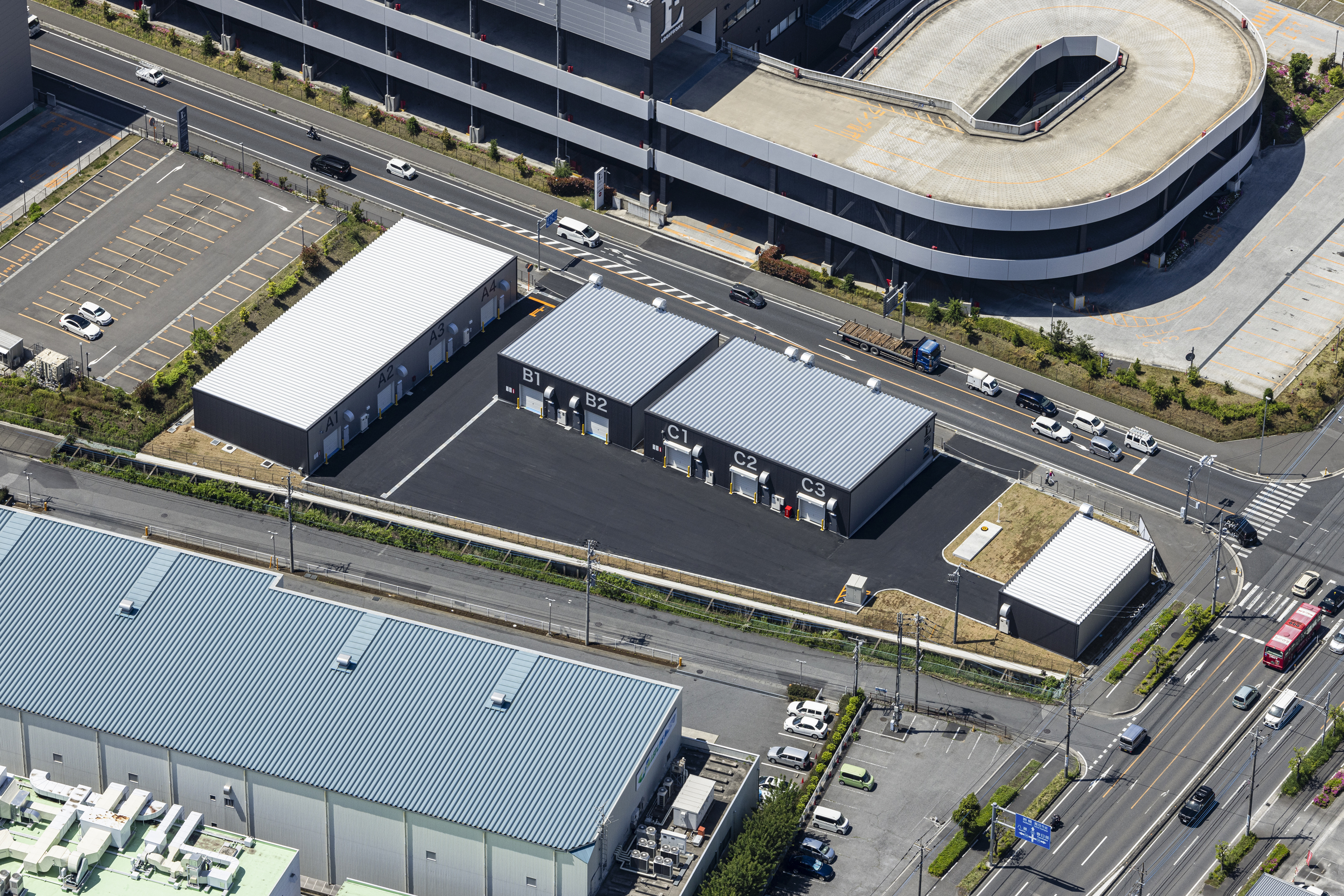

本プロジェクトは、日鉄興和不動産㈱様が展開する物流施設ブランド「LOGIFRONT」シリーズで初めてとなる危険物倉庫で、既に稼働している同シリーズの大型物流施設の北側敷地に4棟の危険物倉庫を建設する計画です。

設計のポイント

本計画は、建物のレイアウトが難しい狭小敷地での計画であり、効率的な車両導線の確保と、危険物倉庫を建設する上で必要な保有空地を確保しながら、いかに倉庫面積を最大化したレイアウトを実現するかという課題です。

これらの課題に対し、事業主様や消防を始めとする関係各所と綿密な打ち合わせを重ねることで、法的要件を満たしつつ、安全かつ効率的な危険品の保管を可能にするレイアウトを実現しました。

建物デザインにおいては、各棟の室番号を大きく明示することで倉庫の視認性と個性を向上させ、C棟の側面には「LOGIFRONT」のブランドロゴを配置。さらに複数棟の外壁カラーを既存の大型物流倉庫と調和させることで、異なる敷地の建物でありながらもブランドシリーズの一体感を演出することができました。

施工のポイント

施工面においては、計画敷地が工場跡地のため汚染土が多く含まれる土壌であり、工事残土の搬出に注意が必要でした。

この課題に対し、汚染土流出抑止を図る工法を採用するとともに、河川や土中への流出抑止確認用の観測井戸を設けて水質調査を行いながら工事を進めました。

また、汚染土を場内で適切に処理する為に、汚染土置き場を工事の進捗に合わせて工事導線を確保しながら設定していくことで、最終的に周囲への影響を抑えながら安全かつ計画的に施工を進めることができました。

また、事業主様の要望である工事期間中のC棟D棟の先行引き渡しに対応し、その2棟の運用が進む中で、残りのA棟B棟の施工を行う必要がありました。

そのため、C棟D棟の早期運用実現のために、全体外構を先行して終了させる計画で進め、先行引渡後は、C棟D棟の運用を行う事業者様と、A棟B棟を施工している川田工業の間で、工事や導線の確認を行いながら施工を進めることで、倉庫運用と工事施工の双方に滞りなく進めることができました。

結果的に、小さい敷地の中で汚染土をストックしながら4棟がそれぞれ違う工種を施工して進めていき、安全管理や工程調整、施工ヤード確保の工夫を重ねる事で、計画工程通りの竣工引き渡しを実現しました。

おわりに

危険物倉庫の建設は、事業主と建設事業者だけではなく、消防を始めとする役所協議が重要になります。重要な協議を行う主体が多くなればなるほど、全ての間に入って計画を取り仕切る建設会社の調整力がカギになります。さらに、建設を行う事業者においても、設計と施工がどれだけ連携して竣工に向けて進んでいくことができるかが、建設計画の成功に直結します。

我々川田工業は、多くの一級建築士を社内に擁し、長年にわたって設計者と施工者が一体となって建設計画を進めてきました。

危険物倉庫の計画の際は、危険物倉庫建設の実績とノウハウのある川田工業までお問い合わせください。